手术牵开器的材质选择对器械耐用性、生物相容性及术后感染风险具有直接影响,其核心逻辑在于材质的物理化学特性与手术场景需求的匹配度。以下从三个维度展开分析:

一、耐用性:材质强度与耐腐蚀性决定器械寿命

金属材质(不锈钢、钛合金)

优势:高强度、耐磨损,适合高频使用场景。例如,脑外科后颅凹手术牵开器采用20Cr13不锈钢,经热处理后硬度达40HRC-48HRC,可承受反复牵拉而不变形;蛇形牵开器使用钛合金,质地轻盈且抗疲劳性强,减少医生操作疲劳。

挑战:需通过电镀铬或钝化处理提升耐腐蚀性,否则长期接触体液或消毒剂可能导致表面氧化,影响性能稳定性。

高强度塑料(聚碳酸酯、聚乙烯)

优势:耐化学腐蚀,适合一次性使用或低频手术。例如,一次性切口保护套采用高分子材料,无需重复灭菌,避免因消毒导致的材质老化。

挑战:机械强度低于金属,长期使用可能因牵拉力过大而断裂,需通过结构优化(如加厚设计)弥补。

二、生物相容性:材质与人体组织的相互作用

金属材质

生物相容性:医用不锈钢(如316L)和钛合金因表面光滑、耐腐蚀,不易引发过敏或排斥反应,符合ISO 10993生物相容性标准。

表面处理:电镀铬或钝化处理可进一步降低金属离子释放风险,减少组织刺激。例如,脑外科牵开器表面粗糙度Ra≤0.4μm(有光亮)或0.8μm(无光亮),减少细菌附着。

高强度塑料

生物相容性:聚碳酸酯等材料需通过细胞培养法和动物实验验证无毒性。例如,一次性切口保护套采用的高分子材料需证明对细胞生长无抑制作用。

抗菌性:部分塑料通过添加银离子或纳米涂层增强抗菌性能,降低术后感染风险。

陶瓷材质

优势:生物惰性高,适用于长期植入场景(如骨科牵开器),但脆性限制了其在高应力手术中的应用。

三、术后感染风险:材质特性与手术环境适应性

金属材质

感染风险:若耐腐蚀性不足,表面可能形成生物膜,成为细菌滋生温床。例如,未镀铬的20Cr13不锈钢在潮湿环境中易生锈,增加感染概率。

解决方案:严格遵循YY/T 0149耐腐蚀标准(不低于b级),并通过结构优化(如无缝隙设计)减少细菌藏匿空间。

高强度塑料

感染风险:一次性使用设计从根本上避免了交叉感染,但需确保包装密封性,防止运输中污染。

临床证据:研究显示,使用一次性切口保护套的腹部手术切口感染率从34.57%降至14.81%,换药费用降低30%,证明材质选择对感染控制的直接作用。

材质与手术类型的匹配性

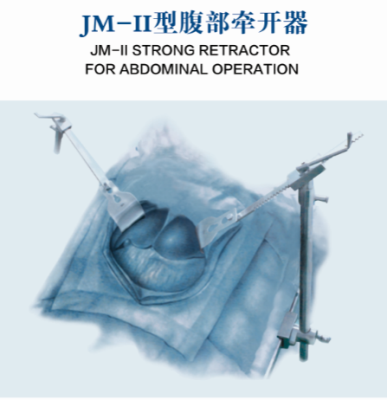

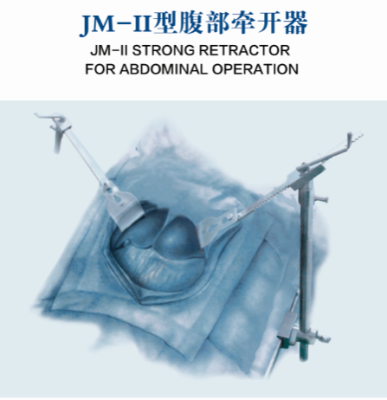

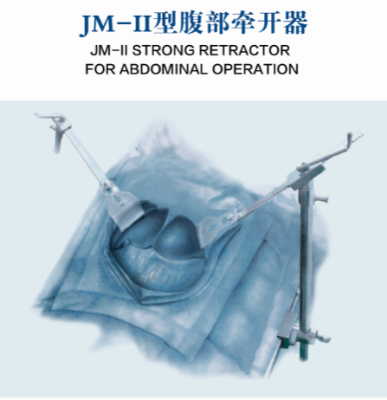

开放性手术:优先选择金属牵开器,因其耐用性和稳定性可应对长时间牵拉。

微创手术:采用高强度塑料或可调式设计(如蛇形牵开器),减少组织损伤和感染风险。

特殊场景:脑外科手术需使用符合GB/T1220标准的20Cr13不锈钢,确保强度同时满足无菌要求。

结论:材质选择需权衡三重需求

耐用性:金属材质适用于高频、高应力手术;塑料材质适合一次性或低频场景。

生物相容性:通过表面处理(如镀铬、钝化)和材料改性(如添加抗菌剂)提升安全性。

感染控制:一次性塑料设计可显著降低感染率,而金属材质需依赖严格的耐腐蚀标准和灭菌流程。

临床建议:根据手术类型、操作频率和预算综合选择材质,例如开放性腹部手术推荐不锈钢牵开器,而腔镜手术可优先选用一次性高分子保护套,以实现耐用性、生物相容性和感染控制的平衡。